こんにちは、大山ふみあき(@ThanksDailylife)です。

たくさんのリハビリ患者さんと関わっていると、同じ外傷や病名であっても、組織治癒や機能障害の改善度合いに違いがありませんか?

ぼくは13年間整形外科で働くなかで、それが大きな疑問で、大学院で研究してきました。

ひとの体には、内部環境を正常に保つ−安定させる−システムが備わっています。

それはとても精密なしくみ。

「ホメオスタシス」と「アロスタシス」。

ホメオスタシスとアロスタシスという概念を理解することで、リハビリ患者さんの状態評価や機能回復、痛み管理の質が劇的に変わりました。

患者さんのなかには治療や手術の後でなかなか回復が進まなかったり、急に状態が変わったりする方もいます。

そんなときに、冷静に原因を探り、治癒への道に戻すことができます。

体本来の生理システムに則ることで、リハビリテーションが加速していきます。

本記事を最後までお読みいただくことで、「ホメオスタシス」と「アロスタシス」の違い、ストレス対応にかかわる「アロスタティック負荷」について理解を深めることができます。

【ホメオスタシス】体の内部環境を保つ

私たちの身体は、外部環境が変化してもある一定の状態を保持しようと調節されています。

寒い環境にいても体温が急激に変化することはなく、おおよそ36.0〜37.0度に保たれているように。

このように、

生体が安定した内部環境を、一定に保とうとする働き

を「生体恒常性(ホメオスタシス)」といいます。

ホメオスタシスの代表として以下のような指標があります。

これらは生命の維持に関わる重要なものであり、かなりせまい範囲内に調節されています。

- 体液のpH

- 血中酸素濃度

- 血糖値

- 体温 など

私たちの身体には、生まれながらに自然治癒力が備わっていますよね。

例えば、風邪をひいても、休養と栄養をとっていれば回復してくる。

転んですり傷をつくっても、かさぶたができて傷が治ってくる…

これらの自然治癒力は、「ホメオスタシスの働いた結果」なのです。

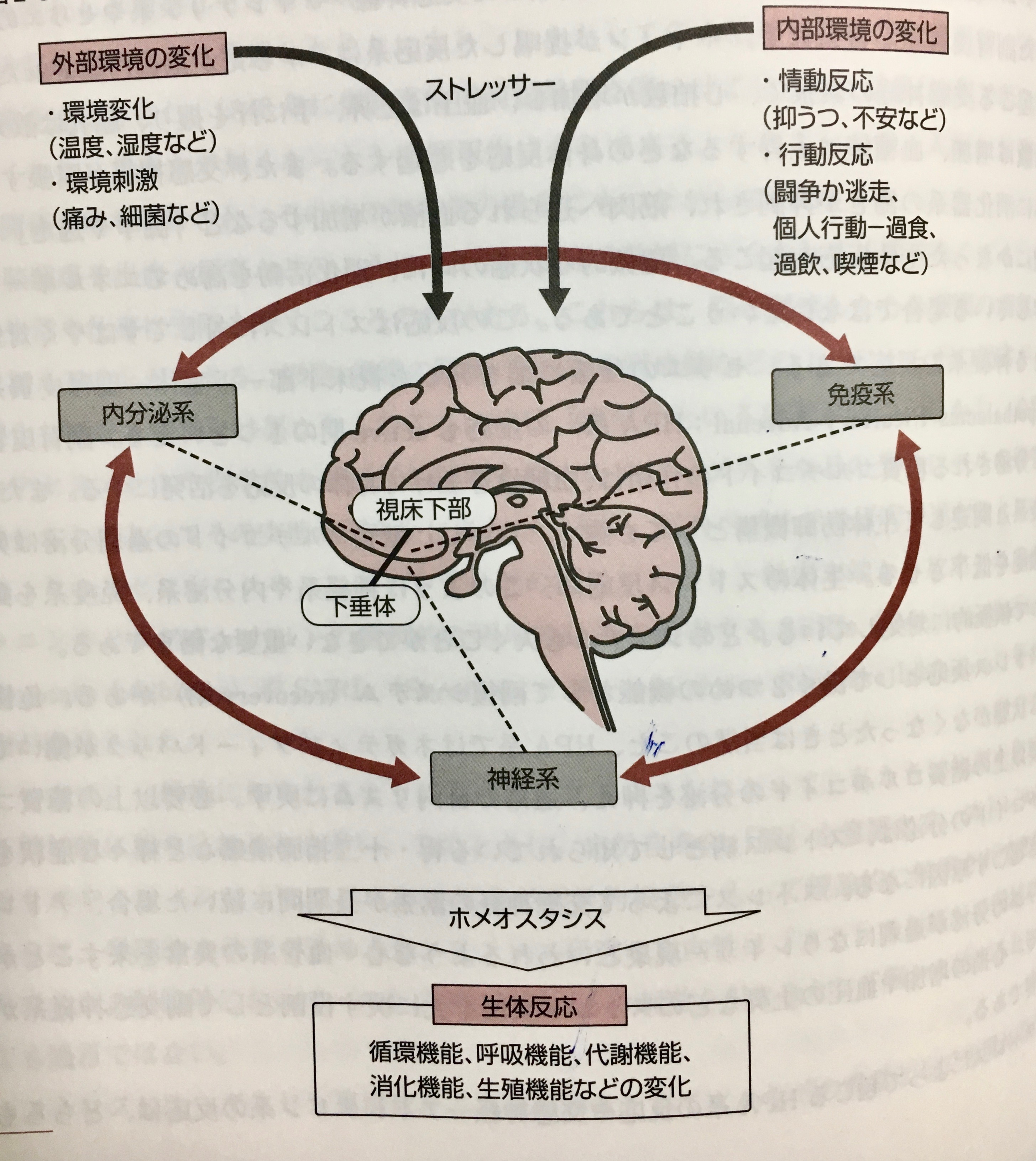

ホメオスタシスが働くメカニズム

ホメオスタシスは体の外部環境や内部環境の変化に対して、以下のようなメカニズムで調節しようとします。

- 外部環境が変わると…五感の感覚器から体性感覚神経を介して、

- 内部環境が変わると…自律神経の求心性線維(内臓求心性神経)や血液によって、

→脳へ情報が伝えられる

→脳から自律神経系や内分泌系、体性運動神経系に指令が伝わる

→各内臓器官や運動器の機能が調節されて、内部環境は一定の範囲内に保たれる

例えば寒い屋外に出たときには、視床下部の体温調節中枢が反応し、四肢末端の血管を収縮させて熱を逃げないようにし、筋肉をふるわせて熱を産生しようとします。

ホメオスタシスを支える三角形

自律神経系、内分泌系、免疫系の3つシステムを総じて「生体恒常性の三角形」と呼びます。

自律神経系は交感神経と副交感神経の働きによって、内分泌系はホルモンの分泌によって、免疫系はサイトカインの分泌によって、お互に影響しあっています。

脳の視床下部や下垂体は、自律神経の作用やホルモン分泌に指令を出す中枢としてストレス反応に働きます。

これらが協働して身体の内部環境/外部環境の変化に対応。

ホメオスタシスが破綻してしまうと、慢性的な疲労や無力感、ひいては病気の発症につながります。

*生体恒常性をたもつ仕組みやストレス応答について非常にわかりやすいのがこちら↓

【アロスタシス】変動しながら調節する仕組み

これに対して、「アロスタシス」というシステムは、

急性のストレスに対処する、素早い身体の反応

のこと。

アロスタシスの代表として心拍数や血圧などがあり、身体がおかれている状況によって大きく変動しながら適応しています。

例えば、試験や対人関係などで心拍数が上がる。

臥位から起き上がるときに血圧を上げて循環血液量を維持しようとするなど。

変動することで体内環境のホメオスタシスを維持しようと働いています。

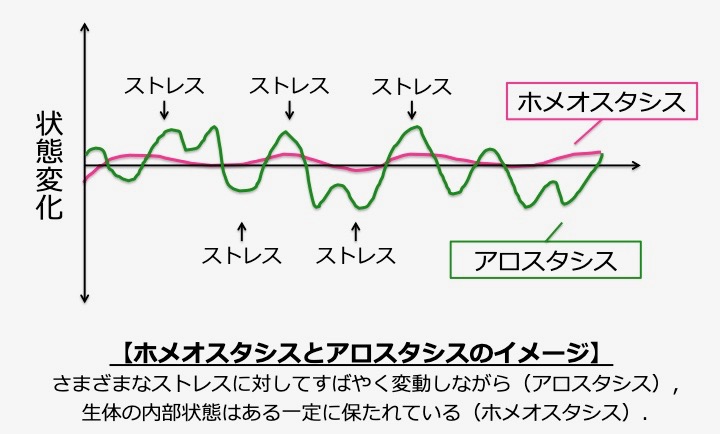

*ホメオスタシスとアロスタシスの模式図がこちら↓

アロスタティック負荷

ストレス反応によって心身がダメージを受けた状態を、「アロスタティック負荷」といいます。

ぼくたちは日々、さまざまな「刺激」を受けながら生活しています。

刺激を受けるたびに、体の内外部の情報を五感で感知。

その刺激に対してすばやく反応しながらーアロスタシスを働かせながらー、安定した心身状態を保っているのです。

しかし、ときに心身状態の安定が崩されるような事態がおこります。

それが「ストレス」。

例えば、仕事の大事なプレゼンで緊張することがあっても、プレゼンの本番が終われば落ち着きを取り戻します。

しかし、こんなものすごくプレッシャーのかかる場面が毎日毎日続いたらどうでしょうか?

眠られなくなったり、食欲がなくなったり、頭痛や肩こりがひどくなったりするかもしれません。

ストレッサー(ストレス因子)が慢性的になることで、ストレス反応も持続してしまった状態。

生活習慣病といわれる糖尿病や高血圧症、抑うつといった精神状態の異常もアロスタティック負荷のひとつです。

アロスタティック負荷を解消するには、生活習慣を整えたり、過剰なストレスを避けたりする。

そうしてアロスタシスの働きを回復させることが大事。

ホメオスタシス、アロスタシスとリハビリテーションの関係

上記のようなホメオスタシスやアロスタシスの仕組みを理解するのは、日々の健康管理やストレスへの対処として必要。

さらにリハビリテーションにおいても、患者さんの状態評価として頭に入れておくべきです。

組織治癒過程が進んでいるか

整形外科疾患の患者さんであっても、糖尿病や高血圧症といった持病があったり、睡眠障害や消化器の不調を抱えている方は少なくありません。

こういった持病や既往があると、痛みや機能障害の回復も思うように進まないことがあります。

例えば、次のような事態。

- 骨折や靱帯損傷からの組織治癒が遅れる

- 靱帯や筋の再建術後に機能回復が進まない

- 受傷後の腫脹が長引く(正常な炎症過程が進まない)

- 機械的でない痛みが慢性化する(循環障害や感作など)

これらはいずれも、ホメオスタシスによる自然治癒力がうまく働いていない状態です。

一般的な組織治癒や機能回復期間から大きく遅延したり、激しい痛みや疲労感が持続したりするときは、ホメオスタシスやアロスタシスの異常が生じていないかを疑うべき。

ホメオスタシス、アロスタシスが破綻する原因は?

ホメオスタシスやアロスタシスを破綻させる要因は、身体の内部と外部の要因がそれぞれあります。

- 内部要因:不適切な生活習慣や思考のくせ(抑うつ、不安、怒り/ねたみ/そねみ)など

- 外部要因:運動の不足/過剰、生活環境(音や臭いなど)、化学物質、ブルーライト、人間関係など

リハビリテーションを進行させるには、ホメオスタシスやアロスタシスが正常に働いているのが必要条件。

そのために生活習慣の改善やストレスコントロールが重要です。

運動療法による負荷の不足や過剰も影響するので注意。筋緊張や体力の程度によって、運動肢位を抗重力位あるいは重力除去位に調節しましょう。

循環器系の回復を促すために、スマートウォッチなどで「心拍数」をコントロールしながらの有酸素運動も有効です。

むすびに

いかがだっだでしょうか?

身体の内部状態を一定に保持しようとする仕組み「ホメオスタシス」と、ストレスに対してすばやく対応している仕組み「アロスタシス」についてご紹介しました。

ホメオスタシスやアロスタシスが適切に働いているかどうかでリハビリテーションの進み具合も変わります。

「患者(患部)が治癒していける状態にあるかどうか」。

組織治癒や機能回復が思うように進まない、痛みが持続するときには、一度疑ってみることも有効です。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

ふだんの臨床にお役立ていただければ嬉しいです。